【原创】乡音与地方戏曲(音频)|黄隆丹:趣话巫山邓家踩堂戏韵(重庆巫山话)

发布时间:2024-12-02 阅读:145次

由于微信公众号平台推出新功能,《乡音记》左边显示的名称并非原作者,而是公众号管理者,原作者将于大标题和文末显示,感谢各位作者/编者/读者的谅解。

踩堂戏,又称巴山踩堂戏、土家踩堂戏、堂戏、花鼓戏,俗称稿荐戏、人大戏,是一种地方戏,流行于三峡库区的巫山县邓家土家族乡、三溪乡,尤其在大巴山腹地一带。普遍具有俚俗的民间色彩、浓郁的生活气息,大多由世代耕耘、土生土长的三峡人自编自创,极富泥土气息和山野风情特色。

它由皮影戏和“三步戏”演化而来,数百年的传承,让它沉淀了岁月的韵味。其根源追溯至唐朝竹枝词时期,更是赋予了它深厚的文化底蕴。其演员不多、饰景和道具简单的特点,使其更具质朴之美。而弦乐、打击乐和吹奏乐等伴奏乐器,则为踩堂戏增添了丰富的音乐元素。踩堂戏有着嘻闹性质的生活小品,以其夸张幽默适度、矛盾冲突得体的特点,让人在捧腹大笑之余。踩堂戏为人们带来了更多的欢乐,让农家生活不再单调,充满了生活气息。

踩堂戏属板腔体的民间剧种,唱腔主要有大筒子腔的“梁山调”(当地俗称“杨花柳”)和小筒子腔(太和调、南路、北路),以及唢呐腔与高腔等。踩堂戏流行在湖北巴东县、重庆巫山县一带的踩堂戏以演“花戏”为主,其角色行当只有小生、小旦、小丑三种。在偶尔演出的“带戏”中加有净角、末角。踩堂戏演出班子规模较小,习称“七紧八松九消停”。即七人表演吃紧,八人松活,最多不逾九人,没有“圆场”,只绕四台转换,舞台调度和表演程式简单适用。

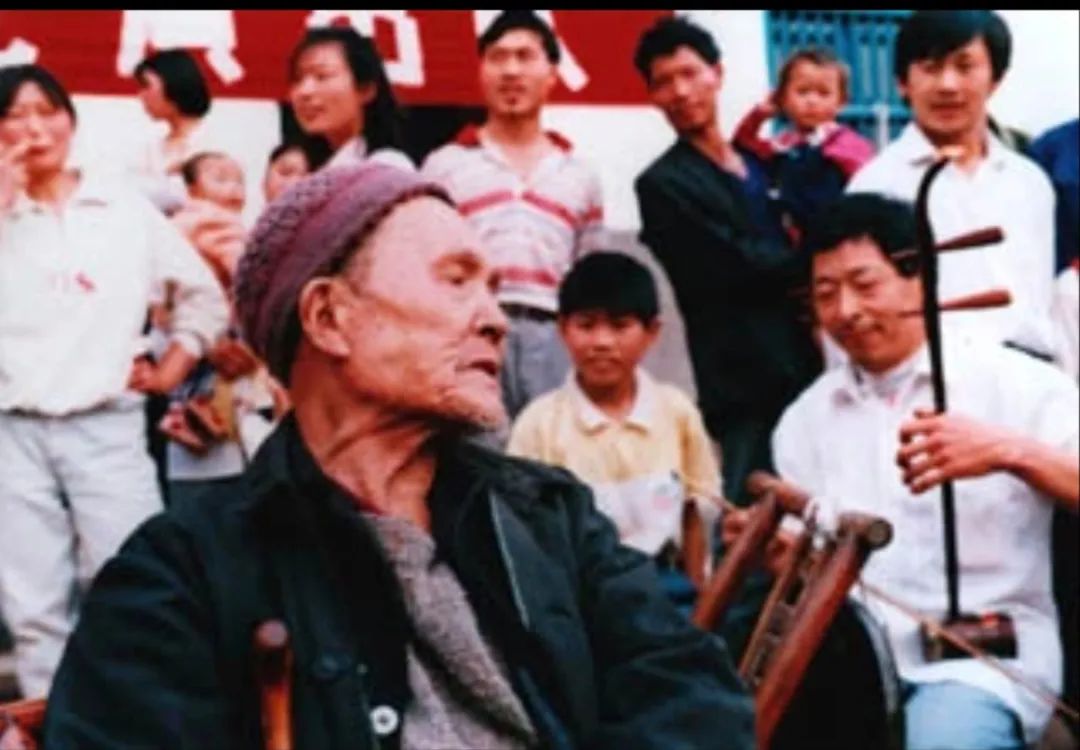

黄大国曾言:“踩堂戏不单单是戏,它是咱乡亲们生活的写照、是这地方文化的魂儿哩。如要学习表演的方法,那表演的精髓就在于那一招一式、一唱一和间,少了真心的琢磨和苦练,可演不出其中的味道哟。而且踩堂戏是老祖宗留下来的宝贝,咋不能让它在一代手中折断了根,再难都得把它传承下去。” 可如今,踩堂戏已消失在大众眼中,那些黄大国等老一辈艺人视若珍宝的表演技艺,仿佛被蒙上了一层厚厚的灰尘,这无疑是传统文化传承中的一大憾事。然而,这也更警醒着我们,不能任由这样珍贵的民间艺术瑰宝被遗忘,我们当循着先辈们的足迹,努力去唤醒它曾经的光彩。